願景永續周報:在巴黎開SUV得加收停車費;恐懼極端氣候,不一定加速氣候行動

2023-07-30

記者/周妤靜;圖片編輯/陳靖宜

法國巴黎凱旋門前香榭麗舍大道上的車流。圖片來源/Envato Elements

願景工程基金會每周一推出「永續weekly」,蒐集國內外永續相關報導與新知,挑選五則國內外重要新聞,幫助社會大眾掌握最新永續發展。

編輯

願景工程基金會每周一推出「永續weekly」,蒐集國內外永續相關報導與新知,挑選五則國內外重要新聞,幫助社會大眾掌握最新永續發展。

編輯

台灣運輸部門的碳排放量占總體排放的12.8%,為達到淨零碳排,政府設定2040年新售車輛100%電動化的目標。除了推動運具電動化,政府還可以做什麼減少交通碳排?

今年(2023年)歐盟提出廢車輛指令 (End-of-life Vehicle, ELV)修正草案,規定汽車業者從設計階段考量循環經濟,提升維修便利性、回收價值,且汽車材料需使用回收塑膠。法國巴黎則從2024年起向SUV車主徵收更高的停車費,企圖改變人民的用車習慣。

為什麼颱風越來越少發生?這對台灣造成什麼樣的影響?在極端氣候頻傳的世界,人們會更加恐懼氣候變遷嗎?以美國為例,答案是否定的。心理學家分析氣候焦慮的心理機轉,結果指出「恐懼訴求」不是召喚公民應對氣候危機的關鍵。

歐盟擬規範新車設計與材料,估帶來2.2萬個新工作

歐洲每年約產生600萬輛報廢汽車,歐盟將祭出更嚴格的管制,不讓廢車流入黑市,增加其它地區污染與交通事故。圖片來源/Envato Elements

【環資中心】歐洲每年約產生600萬輛報廢汽車。歐盟執委會7月13日提出廢車輛指令 (End-of-life Vehicle, ELV)修正草案,從車輛設計階段就考量再利用的便利性、新車的塑膠至少有25%需來自回收塑膠,其中25%塑膠必須來自廢車回收,並在出廠時附上零件拆卸與更換指南。

歐盟也計畫祭出更嚴格的管制,不讓廢車流入黑市,增加其它地區汙染與交通事故。草案要經歐洲議會跟理事會討論才會正式通過。預期可為在2035年前為歐盟減少1230 萬噸的二氧化碳排放、增加18億歐元的收益。

歐盟預估,新規定能在2035年前為歐洲帶來逾18億歐元的淨收益,讓540萬噸的廢車材料獲得更高價值,增加循環經濟產業約2.2萬個工作機會。

喜愛SUV車款?2024年起,巴黎要向SUV車主收取更高額的停車費

據統計巴黎市區的SUV數量,過去四年增加了 60%。圖片來源/Envato Elements

【Guardian】2024年起,法國巴黎市政府將向SUV車主徵收更高的停車費,以減少首都的環境汙染。收費細節尚未公佈,計畫考慮車輛、發動機的尺寸及重量計價,並排除電動汽車、因家庭人口多需要休旅車的車主。

巴黎議員上個月一致通過這項措施。官員表示,統計巴黎市區的SUV數量,過去四年增加了 60%,每晚停放的115萬輛車中,SUV就占了15%。他們希望提高停車費用能抑制車輛增長,並鼓勵擁有輕型車輛。

負責公共空間和交通政策的副市長戴維·貝利亞德(David Belliard) 表示,SUV 在城市中很突兀,「沒有土路,沒有山路……SUV在巴黎毫無用處。更糟糕的是,它們危險、笨重,製造時需要消耗太多資源。」

(原文:Paris to charge SUV drivers higher parking fees to tackle ‘auto-besity’)

放「颱風假」機會變少?中南部又要缺水了?

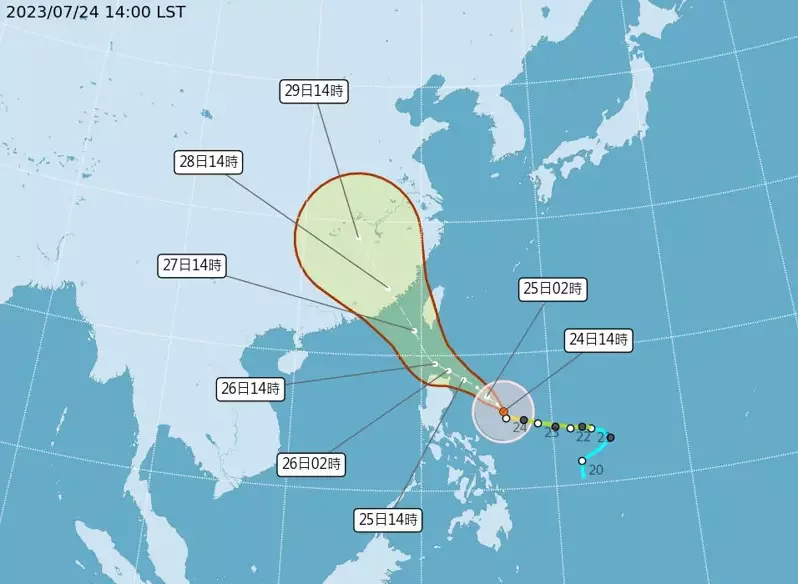

近幾年颱風愈來愈少,甚至已有整整三年沒有登陸台灣。圖為杜蘇芮颱風路徑圖。圖片來源/中央氣象局網站

【ESG遠見】台灣每年7至9月,都是颱風最活躍的時期,許多上班族期待在颱風來臨時放個颱風假的愜意;颱風往往也帶來豐沛水量、消消盛夏的暑氣。在不傳出災情的前提下,颱風每年都是替水庫補給水資源的重要幫手。

然而,整個2022年不僅沒有任何颱風向台灣襲來,今年(2023年)更創下了史上最晚發布颱風警報的紀錄。科學家表示,全球暖化導致的影響,使眾多潛在條件都不利於颱風形成,「但即使颱風變少,那些確實形成的颱風正從變暖的大氣和海洋中吸收更多的能量,這就是為什麼它們愈來愈強烈的關鍵。」

台灣的雨季並不容易依照四季來劃分,大部分的雨水來源是5、6月的梅雨季,及7月至9月的颱風季,至於台灣的冬天則是較少降雨的季節,尤其中南部幾乎沒有降水。因此,當颱風降雨不足時,中南部在枯水期會有缺水的風險。

心理分析:受極端高溫所苦的美國人,為何不怕氣候危機?

儘管美國氣候酷熱,但大多數美國人並沒有因恐懼而畏縮。圖片來源/Envato Elements

【Guardian】今年(2023年)夏天,美國數百萬人經歷前所未有的高溫,但大多數美國人沒有因此產生氣候焦慮。根據皮尤研究中心的調查,民眾認為氣候變遷的重要性遠低於「加強經濟」和「降低醫療成本」。

研究人類與自然關係的心理學家蘇珊·克萊頓(Susan Clayton)表示,人類傾向適應壓力源,尤其氣候危機不是人們目前有能力應對的挑戰,多數人甚至沒有完全理解氣候問題,因此選擇忽視。「人類真的非常擅長逃避困擾我們的事情」,她認為這是否認、自我保護的心態。

克萊頓認為,恐懼也不總是展開行動的最佳動力,即使每個人都因為氣候危機感到焦慮,問題也不會解決。氣候變遷的問題太過龐雜、進展緩慢,還沒有明確的解決方案;因此做我們所能做的,例如改騎自行車通勤,比起擔心、恐懼氣候危機,來得更加實際。

(原文:Why aren’t we more scared of the climate crisis? It’s complicated)

中美氣候會談:COP28前繼續研討氣候融資

中國上海市中心霧霾籠罩的摩天大樓鳥瞰圖。圖片來源/Envato Elements

【Reuters】2023年7月17日美國和中國的氣候會談中,「誰應該為氣候災難買單?」成為人們關注的焦點。美、中兩大經濟體試圖在今年(2023年)的聯合國氣候高峰會(COP28)舉行以前,為氣候融資、再生能源投資找到合作方法。

美國氣候特使柯瑞(John Kerry)在位於北京的氣候會談中表示,11月30日COP28揭幕前,雙方將繼續討論氣候融資的問題。因為中國經濟快速成長、碳排放增加,各國關注中國是否提供氣候融資的資金,北京當局的壓力將越來越大。

1992年,聯合國氣候談判決定了應投入氣候融資的國家名單,當時中國的經濟規模仍小於意大利;到目前為止,中國仍拒絕與富裕國家並列。中國國務院總理李強辦公室表示,已開發國家應兌現未履行的氣候融資承諾、帶頭減排。他建議發展中國家「在能力範圍內」做出貢獻。