中小企業永續轉型 標竿學習/德大綠循環 點廢成金

2025-08-03

經濟日報 記者王惠英

德大生技創辦人暨董事長劉中庸(左)與品牌經理劉澍昀共同經營自創品牌HOSAY,實踐「去塑、減廢、減碳」的永續理念。記者蔡宗儒/攝影 本文共1775字

願景工程基金會與經濟日報去年首度推出「中小企業ESG系列報導」,每周日刊出,廣受好評。今年,我們深入全台產業聚落,精選19家中小企業,報導他們如何突破困境、創造價值、為更多中小企業加入永續行列引路。

願景工程基金會與經濟日報去年首度推出「中小企業ESG系列報導」,每周日刊出,廣受好評。今年,我們深入全台產業聚落,精選19家中小企業,報導他們如何突破困境、創造價值、為更多中小企業加入永續行列引路。

2023年,德大生技推出第一支自有品牌「HOSAY」(台語諧音),想傳達的是「好洗」和「與世界和諧」的意涵,初期以洗碗精、洗衣精兩大品項切入市場,從生產原料到包裝設計皆致力「去塑、減廢、減碳」,盼與環境和社會共好。

爭取標章 埋下永續種子

「當時政府鼓勵減碳3%,就可以拿到減碳標章,我們原本覺得很簡單啊,結果努力了兩年,大概只減0.5%而已,真的很難。」德大生技公司創辦人暨董事長劉中庸無奈地說。「HOSAY」的前身是「綻碳」洗碗精及洗衣粉,曾於2018年取得產品碳足跡標籤證書,埋下企業對永續執著的種子。

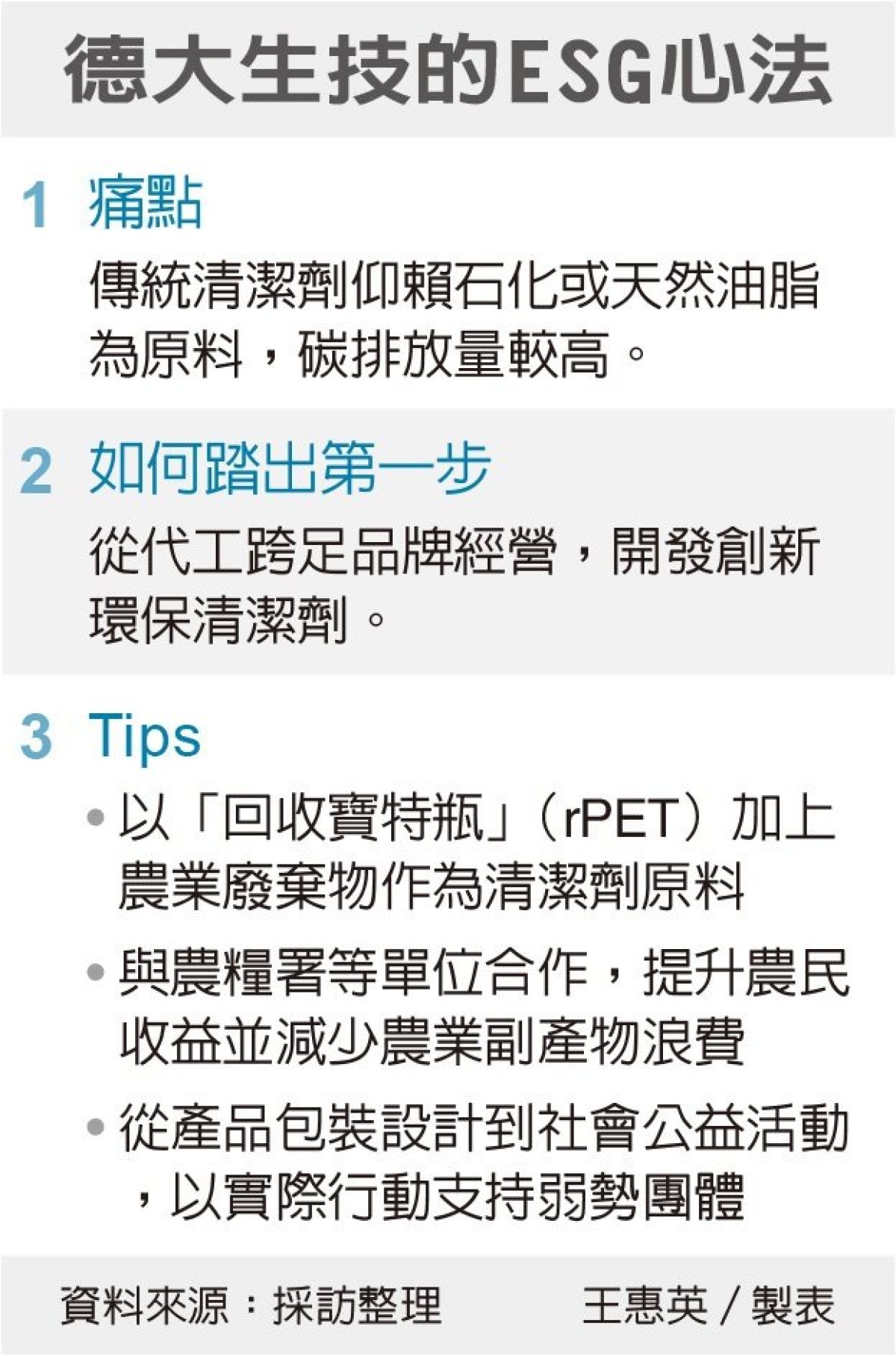

台大農業經濟碩士、現正攻讀中興大學土壤環境科學博士的劉中庸,即使年過半百,對開發環保產品的熱情不減,但面臨最大的困難是傳統清潔劑多數仰賴天然油脂,如椰子油、棕櫚油等提煉界面活性劑,這不僅增加碳排,更造成熱帶雨林砍伐。

劉中庸指出,全球每分鐘消耗超過120萬個寶特瓶,台灣寶特瓶回收率逾九成五,遠高於世界平均約三成的回收率,但大多再製為衣服、運動鞋、包裝材料等產品,而被丟棄的塑膠垃圾成為「現代化石」,長達450年才能被分解。

揪伴合作 找到突破關鍵

德大攜手國內一家知名大型化學廠商,突破性地採用「回收寶特瓶」(rPET)為原料,經化學轉化製成全新型態的界面活性劑,有助於大量塑膠垃圾的去化。「我們是全球第一支使用這種界面活性劑的產品,它的生物分解度大於97%,不會造成二次公害,這對清潔劑業者來說,是非常關鍵的永續突破。」劉中庸自豪地說,該產品正在申請環保標章中。

德大生技深耕清潔劑產業近20年,主要從事代工生產和代工設計,但自代工生產第一支日本環保清潔劑開始,就把環保永續的理念融入企業核心,至今不改初衷。劉中庸笑稱自己使出渾身解數,才召回兒子協助產品研發、女兒負責品牌行銷,全力衝刺品牌的經營管理。

德大生技品牌經理劉澍昀表示,「HOSAY」以「去塑、減廢、減碳」的環保清潔劑為最大號召,主要透過三大面向著手,包括使用寶特瓶再生原料、結合台灣在地文旦柚精油,以及開發百分百再生瓶器等。

「我們將清潔劑的包裝從大瓶變小瓶。」劉中庸拿起傳統市面常見的巨無霸洗衣精,說明其內容物超過90%是水,界面活性劑卻不到10%;因此,德大改採小容量濃縮配方設計,降低運輸重量與包材浪費,其界面活性劑含量高達27%,可以用得一樣久。

劉中庸指出,「HOSAY」以廢棄寶特瓶加上農業廢棄物為原料,大量減少碳排。比如每年花蓮縣生產約上千噸文旦柚,但是滯銷影響農民收入、剩果任意傾倒破壞環境,因此德大和花蓮縣政府、農糧署花東分署與瑞穗農會合作,聘僱大量農民,將過剩文旦削皮提煉精油,果皮冷壓榨油後仍可進一步製作酵素與堆肥。

德大將文旦萃取副產品應用於有機農業,開發天然資材如檸檬烯與酵素等,加上自家已有的肥料工廠,形成農廢、清潔劑、肥料合一的綠色供應鏈。「這些廢棄物我們都不丟,統統都可以變成資源。」劉中庸笑著說。

「HOSAY」的包裝設計,更堪稱是永續美學實驗。新的產品瓶器將採百分百回收的高密度聚乙烯(HDPE)塑料製成,搭配雷射雕刻取代傳統貼紙,避免額外塑料使用。

「你看這些字都是雷射雕刻的,連盲人點字都設計進去,我們就是希望所有使用者都能感受到這份用心。」劉澍昀補充,瓶蓋亦具備量杯與漏斗雙重功能,展現對環境與弱勢族群的貼心考量。

堅持環保 推廣共好行銷

然而,走在永續最前線也面臨高成本壓力。由於創新原料價格為傳統的三倍,使得「HOSAY」產品定價偏高,對大多數消費者而言仍有進入門檻。

「這背後是我們對環保的堅持與實驗成本,也希望透過企業及大眾支持,讓整體成本下降。」劉澍昀坦言,目前銷售通路以自營LINE、電商平台及實體寄賣點為主,尚處初步推廣階段,同時積極與企業洽談合作,希望擴大共好的銷售對象及市場。

「爸爸堅持技術,我則努力讓更多人理解理念。」劉澍昀說。例如寶特瓶(PET)材質本身不含塑化劑,回收再生製成界面活性劑,經過化學結構轉換後,已不再是塑膠,也不會有塑膠微粒問題。此外,德大也積極參與公益行動,包括邀請唐寶寶參與品牌設計,資助學校和公益機構清潔劑,做為內部清潔用品或捐款贈品,以實際行動支持弱勢。