願景永續周報:能源轉型受阻、氣候危機加劇

2025-09-08

記者徐柏棻

離岸風電專案因成本飆升與供應鏈壓力受挫,動搖日本風能目標,也為亞洲能源轉型敲響警鐘。圖為日本秋田縣能代港離岸風電。圖片來源/Wikimedia Commons

願景工程基金會每周一推出「永續weekly」,蒐集國內外永續相關報導與新知,挑選五則國內外重要新聞,幫助社會大眾掌握最新永續發展。

願景工程基金會每周一推出「永續weekly」,蒐集國內外永續相關報導與新知,挑選五則國內外重要新聞,幫助社會大眾掌握最新永續發展。

本週《願景永續周報》聚焦多起全球永續與氣候發展的重大事件,凸顯能源轉型挑戰與極端氣候的日益加劇。

首先,日本三菱商事宣布退出千葉與秋田三處離岸風力發電計畫,總裝置容量達 1.76GW。公司坦言,風機價格因歐洲需求與供應鏈緊張而翻倍,加上建材與人工成本上升,導致投資回收條件惡化,即使政府提出延長租期與補貼也難以挽回。此舉不僅衝擊日本 2030 年及 2040 年風能目標,也凸顯能源轉型在高成本與供應鏈壓力下的脆弱性,對台灣在內的亞洲國家都是一記警鐘。

在韓國,江原道江陵市因水庫蓄水率跌破臨界,被政府首度以「國家災難」宣告乾旱。地方政府緊急送水並限制農業用水,凸顯「閃電乾旱」帶來的水資源危機。

在南極漂流近 40 年的全球最大冰山 A23a 在南大西洋快速崩解,科學家稱其進入「死亡螺旋」。雖然漂浮冰山融化不會直接推升海平面,但其碎裂過程顯示暖化與洋流變化對冰棚穩定性及南大洋生態的威脅,並增加航行風險。

國際談判場域同樣緊張。聯合國敦促各國在 9 月底前提交新的 2035 減碳承諾,為 11 月的 COP30 做準備。然而主要排放國進度緩慢,使全球升溫控制在 1.5°C 內的希望更顯渺茫。另外,原被視為終局的「全球塑膠公約」日內瓦談判再度破局,因減產與化學品管理爭議,最快明年才能重啟。這反映經濟利益仍凌駕於環境保護之上。

綜合來看,從企業撤出再生能源投資、極端乾旱與冰山解體,到多邊談判受阻,本週的事件揭示:能源轉型與氣候行動並非直線進度,而是充滿阻力與矛盾。

日本三菱商事退出離岸風力計畫

三菱商事因風機成本飆升與供應鏈壓力退出離岸風電計畫,凸顯日本能源轉型面臨重大挑戰。圖為日本秋田縣能代港及離岸風電。圖片來源/Wikimedia Commons

路透社報導:日本三菱商事(Mitsubishi Corporation) 8 月 27 日宣布,將退出先前於千葉與秋田兩地取得之三個離岸風力發電案權益,總裝置容量約 1.76 GW,原預計於 2028–2030 年啟動。公司指出,由於風機成本飆升、建築材料與人工等成本大幅上漲,投資回收條件已大幅惡化。三菱在 2025 年 2 月已計提約 522 億日圓減損,並表示即便政府後續提出補貼與租期延長等支援措施,也無法遏止虧損前景。

金融時報指出,三菱社長中西勝也表示,風機價格因歐洲新機型需求熱絡與供應鏈斷鏈而翻倍,造成專案成本遠超當初標案水準。他強調日本缺乏本土風機製造能力,導致高度仰賴進口,增加匯率與供應的不確定風險。即使政府調整補貼電價,也無法彌補前期成本。

退出事件對日本政府 2030 年達成 10 GW、2040 年達 45 GW 離岸風力目標構成重大挑戰。後續日本經濟產業省已提出改革方案,包括將風場租賃期限由目前 30 年延長至 40 年、修改招標機制、放寬取地與供電條件,以提高專案投資誘因。政府也計畫盡快重新招標這三個場址,並對外說明儘速重啟開發。

此案例顯示在全球能源轉型趨勢下,即便政府積極推動,實際專案仍易受成本攀升、供應鏈壓力與金融條件限制影響。對台灣與亞洲其他國家而言,更凸顯開發離岸風力時應考量本地化供應鏈建構、風機產業在地化與投資條件設計,以提升專案抗風險能力與長期可行性。

(原文:Mitsubishi withdraws from three Japanese offshore wind power projects; Mitsubishi blames high turbine costs for its retreat from offshore wind projects;Japan proposes 10-year extension for offshore wind farm leases to ease cost pressures)

南韓「閃電乾旱」爆發:江原道水庫枯竭、緊急送水抗旱

南韓Korea Herald 報導,江原道江陵市因嚴重乾旱被宣告為「國家災難」地區,主要民生水庫蓄水率跌破臨界線,地方政府與中央單位啟動緊急送水與限水措施。

南韓KBS World 指出,內政安全部宣布江陵進入災難狀態,並指出這是韓國首度因乾旱發布的「災難」級別宣告;江陵主供水水庫蓄水率降至 15% 以下。

韓國《The Korea Herald》指出,乾旱並未局限於單一區域,此次旱情涵蓋整個江原道,多處水庫與水源設施水位迅速下滑,農業灌溉與民生供水均受影響。專家警告,若再不降雨,該地區將進入更長期的水危機,農作物凋零與經濟損失可能擴大。

南韓政府已啟動應急措施,包括限制農業用水、開放備援水源與調撥市政水資源,同時加強氣候型乾旱監測與綜合水資源管理策略。

這場乾旱凸顯南韓近期氣候極端化趨勢。即使季節還未進入枯水期,熱浪與降雨不足即可能導致閃電乾旱,顯示現行氣象預警與水資源調控排程機制之不足。未來政府應考量透過跨單位水情共享、設立旱況應變協調中心、加速導入再生水與地下水補給、推動節水型農法或耐旱作物,以提升區域韌性。

(原文:Disaster declared as drought pushes Gangneung to brink;Gangneung Declared 'State of Disaster' Amid Severe Drought)

全球最大冰山 A23a「解體」進入終章

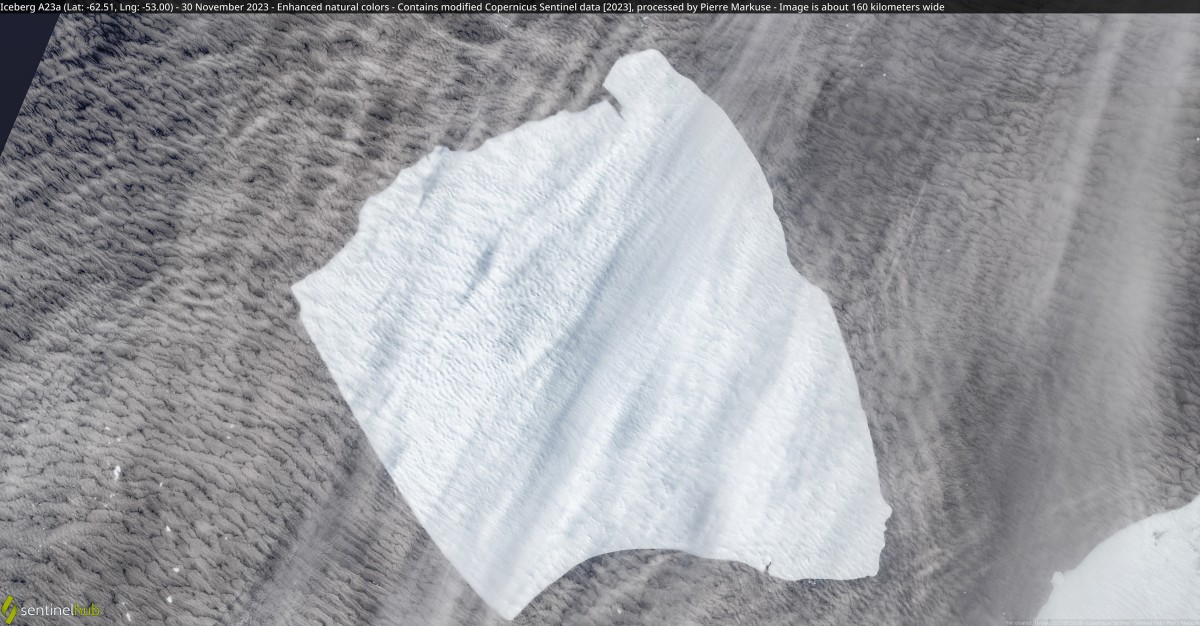

A23a巨型冰山漂流近40年,如今進入「死亡螺旋」,快速崩解成多塊浮冰,恐加劇航運風險。圖為2023年11月A23a的樣貌。圖片來源/Pierre Markuse flickr

CNN(Newsource)報導,南極巨型冰山 A23a 在南大西洋快速崩解,英國南極調查局(BAS)稱其已分裂成多塊「非常大型」小冰山,後續仍將持續破碎。這座「超級冰山」在海上漂流近 40 年,如今正進入所謂的「死亡螺旋」。

美聯社補充,A23a 於 1986 年自南極 菲爾赫納-羅訥冰棚脫離,長年「擱淺」於威德爾海;近年受環流與風場影響向北漂移,進入較暖水域後快速消融、碎裂。多名冰區科學家預估,隨南半球春夏臨近,解體將加速,最遲可能在 2025 年 11 月前完全瓦解。

衛報—法新社指出,A23a 現已不再是全球最大在漂冰山(最新最大為 D15A),且「幾週內消失」也非不可能;衛星監測顯示,其四周佈滿斷裂脫落的冰塊。對航運而言,大量中小型浮冰難以持續以衛星辨識,短期導航風險上升。

EUMETSAT 與 NASA 的近期衛星影像顯示,A23a 在南喬治亞島鄰近海域沿邊緣持續掉塊,「到此緯度的冰山」通常會因 較暖海溫與風浪侵蝕而快速瓦解。漂浮冰山融化本身不會直接推升海平面;但大尺度暖化、海流與風場變化,會影響冰棚穩定性與南大洋生態系,且碎塊進入航道、漁場與保護區的機率升高。

(原文:World’s biggest iceberg, A23a, has broken up;Most enduring and biggest iceberg breaks apart, with more splintering to come in its death spiral;World’s biggest iceberg breaks up after 40 years: ‘Most don’t make it this far’;Antarctic Iceberg Downsizes)

UN 促各國 9 月內繳新一輪 2035 減碳承諾,為 COP30 定錨

聯合國要求各國9月前提交更具雄心的2035減碳承諾,作為COP30前關鍵定錨,能否控溫1.5°C備受考驗。UN氣候主管史迪爾(Simon Stiell)(左)。圖片來源/UNFCCC flickr

路透社報導,聯合國呼籲各國最遲在 9 月底前提交更新、且更具雄心的 2035 年國家自訂貢獻(NDC),以便在 11 月巴西貝倫的 COP30 前完成盤點。多數國家迄今尚未如期遞交,UN 氣候主管史迪爾(Simon Stiell)強調,新 NDC 不只是列願景,而是各國 2035 年的具體減排與轉型藍圖,將影響是否能把升溫控制在安全範圍內。

Climate Home News 指出,史迪爾要求各國「盡快」送件,以納入聯合國評估報告。文中並提醒,若僅沿用現行政策,全球合計減排仍「遠不足」升溫控制在1.5°C以內 路徑,亟需強化能源效率、加速去碳化並處理甲烷等超級溫室氣體。

這波催繳將把焦點押到主要排放經濟體:中國表示秋季修正目標、歐盟內部仍為 2040 目標與部門配額角力,美國政策走向也備受關注。對脆弱國與小島國而言,能否在 COP30 前看到主要排放國實質收斂,是金融支援與適應談判的前提。

(原文:UN pushes countries for new climate targets this month;UN climate chief issues rallying cry on national climate plans as deadline looms)

全球塑膠公約 最快明年重啟談判

全球塑膠公約談判在日內瓦再度破局,爭議集中於減產與化學品條款,最快明年重啟協商。記者曾原信/攝影為解決全球塑膠汙染危機而召開的「政府間談判委員會」第五屆會議續會(INC-5.2),上月在瑞士日內瓦落幕,長達11天會議,儘管大會提交兩個條文草案,但兩派陣營在塑膠減產、化學品添加等議題意見分歧,談判再次破局。下次會議可能以INC5.3續會,最快明年重啟談判。

全球塑膠公約歷經三年、六輪會議,本屆談判天數是歷屆最長,原被視為「全球塑膠公約」終場會議,卻以倉促收場告終。會議期間,大會主席先後提交兩個草案版本,一度刪除高度爭議的「塑膠減產」條文,引發多國強烈反彈;即便條文後來回歸,最終仍在閉幕大會遭多數國家否決。

英國樸次茅斯大學(University of Portsmouth)教授史蒂夫.弗萊徹指出,大會主席在會議結束前提出的條文過於薄弱,缺乏推動終結塑膠汙染所需的制度性變革。許多「雄心勃勃的國家」別無選擇,只能拒絕這份被削弱、無效的條約文本。

環境部分析,本屆談判破局反映出「經濟考量凌駕環境保護」的現實。聯合國環境大會最初是由環境部門主導,如今轉移至能源部門,導致塑膠公約逐漸被視為一項經濟條約。產油國憂心規範中所列「塑膠永續生產與消費」及「限制問題塑膠產品」等措施將危及經濟命脈,因此強力反對,並刻意拖延。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷指出,少數石化生產國與產業遊說團體,強力阻撓「減產」納入條文,導致會議空轉,下輪談判恐回到去年釜山版本的主席草案,意味著日內瓦兩周的努力形同歸零。