中小企業永續轉型 標竿學習/甘樂文創 以價值驅動企業

2025-09-21

經濟日報 記者王惠英

甘樂文創執行長林峻丞說,「永續之路沒有終點,很多事還可以更好,這條路我們甘願走下去。」記者蔡宗儒/攝影

願景工程基金會與經濟日報去年首度推出「中小企業ESG系列報導」,每周日刊出,廣受好評。今年,我們深入全台產業聚落,精選19家中小企業,報導他們如何突破困境、創造價值、為更多中小企業加入永續行列引路。

願景工程基金會與經濟日報去年首度推出「中小企業ESG系列報導」,每周日刊出,廣受好評。今年,我們深入全台產業聚落,精選19家中小企業,報導他們如何突破困境、創造價值、為更多中小企業加入永續行列引路。

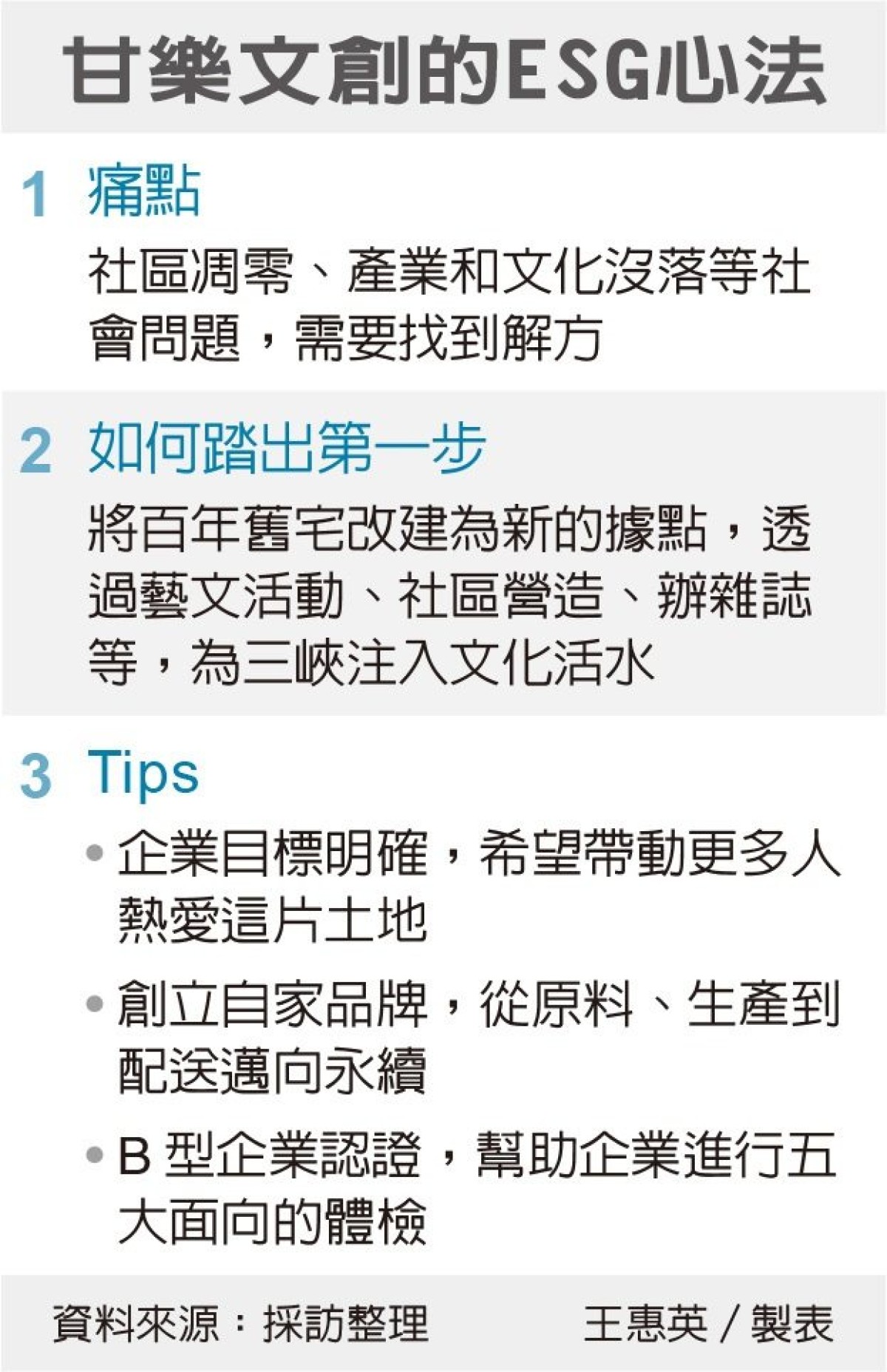

「我在2006年返鄉後,發現三峽的產業和文化沒人關注,孩子也不認識自己的家鄉。」甘樂文創執行長林峻丞回憶,從過去在電視圈深入各地報導,到決定在地創業,他的起心動念是「想要做點什麼」,希望讓社區再度被看見。

甘樂文創在2010年創立,起初是一家關心在地文化、青年培力的「社會企業」,但是這十多年來,它在治理架構上內建社會使命,逐步朝向環境永續、商業模式整合、碳盤查與碳中和目標邁進,2022年更取得B型企業認證,體現「以價值驅動企業」。

林峻丞說,在創業初期,甘樂文創透過藝文活動、社區營造、陪孩子淨灘、辦雜誌等,逐步建立起地方據點,「我們知道這條路很苦,但也是自己的選擇,只好甘願做,歡喜受。」

甘樂之名,也正是來自「甘之如飴,樂在其中」的期許。

2014年,社會企業的概念在台灣逐漸受到關注,甘樂雖非刻意貼上標籤,但早已身體力行,實踐「以商業手段解決社會問題」的精神。2016年,甘樂進一步修改公司章程,把社會使命、盈餘分配和投資條件明文化:「讓所有投資人知道,這不是以營利為唯一目標的企業。」

體現先社會後企業

自那時起,公司若有盈餘,15%投入在地弱勢兒少服務、10%用於員工照顧,持續發展與股東分紅則列於其後。這樣的章程設計,體現了「先社會、後企業」的價值排序,也為後來申請B型企業奠定基礎。B型企業認證不只是一紙證書,更是一場企業全面檢視治理、員工、環境、社區與客戶等五大面向的總體檢。

「它讓我們知道哪些面向做得好、哪些需要補強,」林峻丞坦言,過去以為淨溪就是環保,但B型企業要求的是商業營運與環境效益的整合,「環境行動不能只是志工服務,還要嵌入商業邏輯。」

林峻丞指出,2015年他們創立「禾乃川」豆製品品牌,就是希望透過在地採購、友善就業、永續生產,讓產品與社會、環境價值同步提升。這個品牌目前已貢獻甘樂文創約五成營收,逐漸走出永續的商業曲線。

「台灣九成以上的豆製品都是用進口豆,我們一開始就堅持用國產大豆。」林峻丞說,豆漿、豆腐、味噌、甘酒等系列產品,百分百使用在地原料,從原料端便開始落實減碳管理,「我們已完成原料與工廠的碳盤查,接著要做產品的碳足跡,並預計2027年前達到碳中和。」

此外,禾乃川也全面進行物流優化,導入系統分析駕駛行為與路線規劃,減少不必要的油耗與排碳。在能源設備上,則評估更節能的鍋爐與冷鏈系統,並探討使用更少泡水需求的新型豆漿設備。

值得一提的是,他們實踐了豆渣的100%循環再利用,從烘焙食品、飯店料理到製成有機肥料回歸農地種植,創造了一條產地循環之路。自此,豆渣不再是廢料,而是可以創造價值的原料。

除了豆製品外,甘樂也成立「甘樂茶事」茶品牌,百分百使用三峽本地茶葉製作茶點與飲品,並拓展至文化策展及地方創生服務。

串聯地方文化教育

甘樂文創營運長黃偉峯,在大學時期就加入甘樂,從文化刊物編輯一路成為營運長。他深刻體會到,地方文化與教育、產業連結所展現的影響力。例如,甘樂曾將打鐵、製茶、金工等傳統技藝轉化為教案,與三峽在地小學合作,由職人走進教室授課,「職人第一次被這樣重視,走出工坊與學生對話,展現的是文化的傳承與自信。」

黃偉峯指出,ESG是企業體質的核心,甘樂不只關注商業模式,更投入青年返鄉、產業轉型的系統性合作。例如「甘樂茶事」集結地方青年茶農,整合行銷、設計與空間改造,發展茶旅與聯盟品牌,「這樣的共好生態圈,讓產業升級的同時,也保留了文化根脈。」

在公司治理上,甘樂展現了溫柔且堅定的制度創新。他們給員工「生日假」、「孝親假」、「家庭照顧假」,鼓勵同仁照顧自己與家人,也讓公司成為「可以好好生活的地方」。

林峻丞分享,公司每月舉辦月會,全體員工皆可匿名提出問題與建議,「有同仁曾問我:『你的初心還在嗎?』因為他們發現公司似乎愈來愈重視營運績效,我們當下誠懇的釐清與說明,這樣問題就會愈來愈少。」

這些制度不是為了打造一間完美企業,而是為了讓每一位參與者都能「甘願做、歡喜受」。林峻丞說:「我們希望讓民眾因為甘樂,更熱愛這片土地。」這也是他給自己與團隊的承諾。