各行各業的永續挑戰:電子、運輸加速轉型,傳統高碳產業總分降

2025-10-13

特約記者 林綺薇

高雄大社石化工業區空拍。記者劉學聖/攝影

台灣企業談永續,卻不是人人走在同一條跑道上。

根據國立臺灣大學風險社會與政策研究中心(以下稱臺大風險社會與政策研究中心)最新「 2025 年企業永續揭露準備度調查」、「 2024 企業氣候相關財務揭露調查正式報告」顯示,不同行業在永續揭露上的表現差異明顯,也反映了各自面臨的壓力與挑戰。

金融、電子與運輸業在國際壓力下加速轉型,傳統高碳產業卻因技術與成本門檻,轉型困難。

金融業領跑,運輸及倉儲業快速轉型

整體表現最亮眼的,是金融服務業。

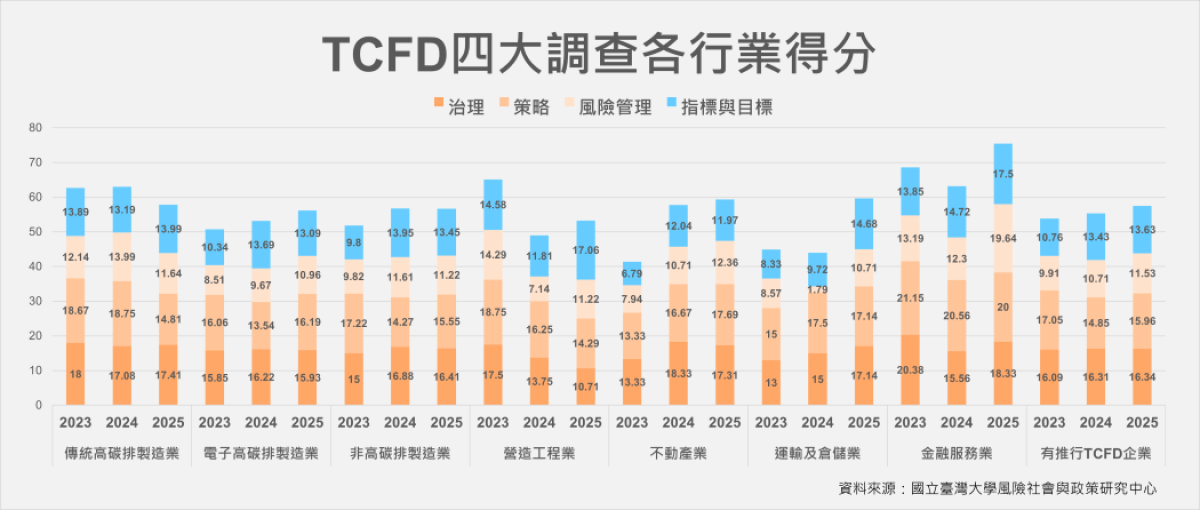

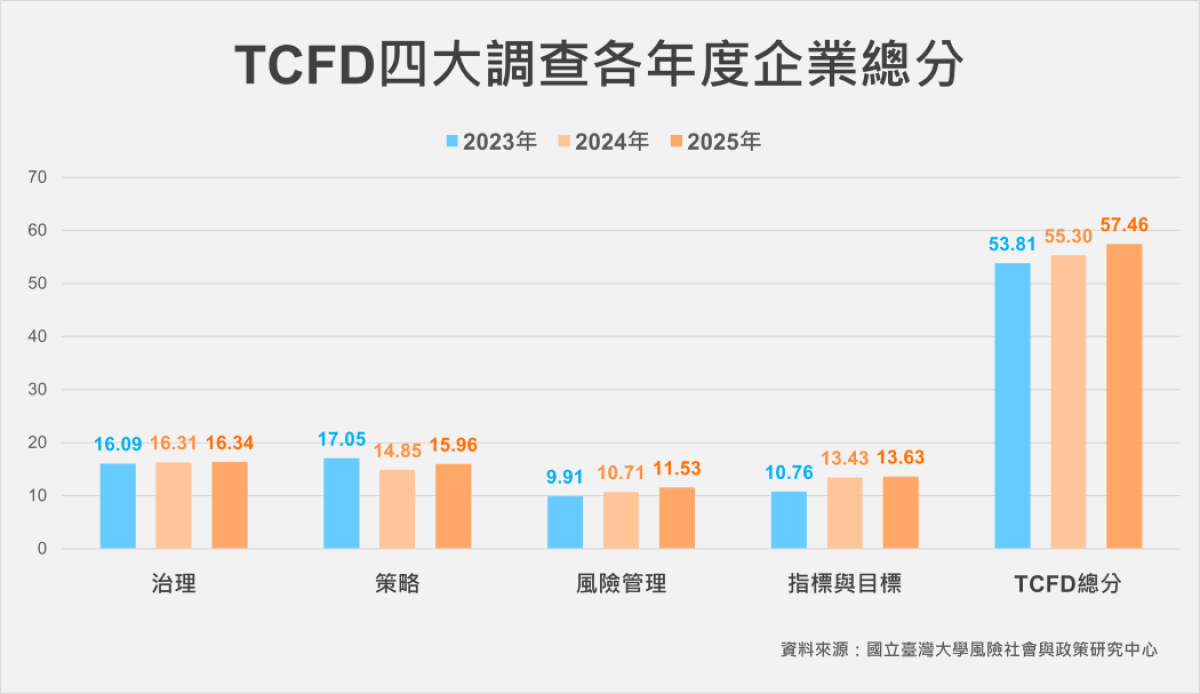

在調查中,包含TCFD(氣候相關財務揭露工作組)四大面向,分別為治理(Governance)、策略(Strategy)、風險管理(Risk Management)以及指標與目標(Metrics and Targets)四大面向,用以評估該企業在氣候變遷下的風險與機會。

而金融服務業在總分拿下 75.47 最高分,尤其是「風險管理」與「指標與目標」兩個項目,分別獲得 19.64 分與 17.50 分,皆為所有產業最高。

臺大風險社會與政策研究中心推估,讓金融業獲得好成績的原因,是因為在能源轉型與永續評估中,金融業往往扮演企業資金配置、風險評估,甚至資金來源的核心角色,協助企業訂定永續指標,或為企業的永續作為打分數,成為貸款等金融服務的評估標準。

因此,金融業不同於其他企業,在氣候風險管理與淨零目標設定上,特別具有領導地位與制度優勢。

金融業得天獨厚,其他產業則努力追趕。從數據可以觀察到,電子高碳排製造業、不動產業、運輸及倉儲業的總分逐年穩定進步。

電子高碳排產業、不動產業近年在「策略」與「風險管理」兩大面向分數逐年提升。隨著國際供應鏈要求日漸嚴格,如果以出口導向的電子高碳排產業不能提出完整的中長期淨零轉型策略,以及氣候風險管理的實際作為,就可能丟掉訂單。而不動產業的「策略」得分為 17.69 分,為所有產業中次高,僅低於金融業,也代表該產業已開始進行氣候風險與機會的短、中、長程規劃。

而運輸及倉儲業在最新調查中,總分將近 60 ,比前一年新增 15.6 分,是所有產業中成長最多。尤其在策略與治理層面,表現最佳。

臺大風險社會與政策研究中心推測,運輸及倉儲業作為全球五大碳排放源之一,成績明顯成長,可能是受到全球更高的監管與投資人揭露壓力所致。

研究團隊成員、亞東科技大學行銷與流通管理系助理教授郭雅婷指出,目前運輸業受到來自歐盟、IMO(國際海事組織)、CORSIA(國際航空碳抵換與減排計畫),以及TCFD 與 ISSB 全球揭露標準四大壓力,不僅要求碳足跡揭露、訂定碳排標準,讓船舶逐步降低年度溫室氣體燃料密集度, 2027 年也將實施碳定價機制,對超額排放的船舶徵收碳費。

傳統製造業總分不升反降 全台風險管理與策略是弱項

然而,並不是每一個產業都能在永續轉型的浪潮中華麗轉身。

傳統高碳排製造業成為調查中,唯一總分下降的產業。傳統高碳排製造業包含造紙、石化及金屬製造業等,本就屬於排碳量較高的領域,加上設備老舊、缺乏創新技術,想要大規模技術升級與製程調整,成本相當高。

另外,加上歐盟開徵碳稅,對於依賴出口的部分高碳排產業而言,無疑是雪上加霜。

不僅產業間面對永續轉型的能力有差距,台灣企業的共同弱點也很明顯。

根據調查,在滿分 25 分的「風險管理」項目,是整體企業最薄弱的一環,平均得分只有 11.53 分,即使比過去略有進步,仍然偏低。許多企業缺乏量化氣候風險的工具與能力,像是內部碳定價制度,2025 年只有約 28% 的企業有規劃,而在進行實體氣候風險評估時,能妥善運用地理資訊系統(GIS)或洪水潛勢圖等工具的企業,也只有四成。

另一個弱項是「指標與目標」。所有調查企業的平均得分只有 13.63 分,僅略高於「風險管理」。

這也代表,多數企業還沒有制定可量化、可實踐,且具有SBTi 等科學基礎認證的減碳目標與時程,更缺乏公開追蹤相關專案進度的機制。因此,許多揭露仍停留在單次的數據統計,卻沒有長期的目標。

這些不足,也降低了企業低碳轉型以及與國際接軌的能力。

即使台灣企業開始談永續,多數時候仍然停留在表面的倡議,沒有真正地量化氣候風險,也沒有建立清楚的減碳路線,對國際投資人或供應鏈來說,這樣的揭露說服力相當有限。

供應鏈壓力之下,別讓台灣企業永續轉型「兩極化」

從調查數據來看,台灣企業的永續轉型呈現出「兩極化」的現象。一部分企業快速對接國際標準,另一部分卻被排除在外。

金融業、電子業、不動產業在國際壓力下加速前進;傳統製造業則落後,尤其在風險管理與具體目標上差距明顯。如果沒有妥善處理,可能讓台灣特定企業在永續轉型陷入困境。

長遠來看,不僅削弱整體產業競爭力,也可能讓國家在國際談判或市場競爭中失分。

永續轉型不是單一產業的功課,而是整體經濟發展的必要項目。要避免「兩極化」,需要新方法。

郭雅婷建議,政府可以透過建立新的技術工具平台、提供教育訓練、協助企業分階段導入減碳機制,以及財務補助等方式,協助台灣各行各業逐步建立碳盤查與永續揭露能力。如此一來,才能讓整體產業鏈真正邁向永續轉型。

另外,如果企業能善用 TCFD 架構,定期檢視自身的能源轉型進度,不僅能驅動企業強化營運韌性與提升永續競爭力,更能將氣候風險轉變為企業內部的策略與機會,有助實踐企業的低碳永續轉型目標。

編輯

編輯