凌晨五點的首班公車總是空盪盪的,國小五年級的阿泰(化名)在醫院前上了車。他才剛由媽媽的病房醒來,馬上要花一小時車程趕回台中石岡的家,換上制服,上學去。

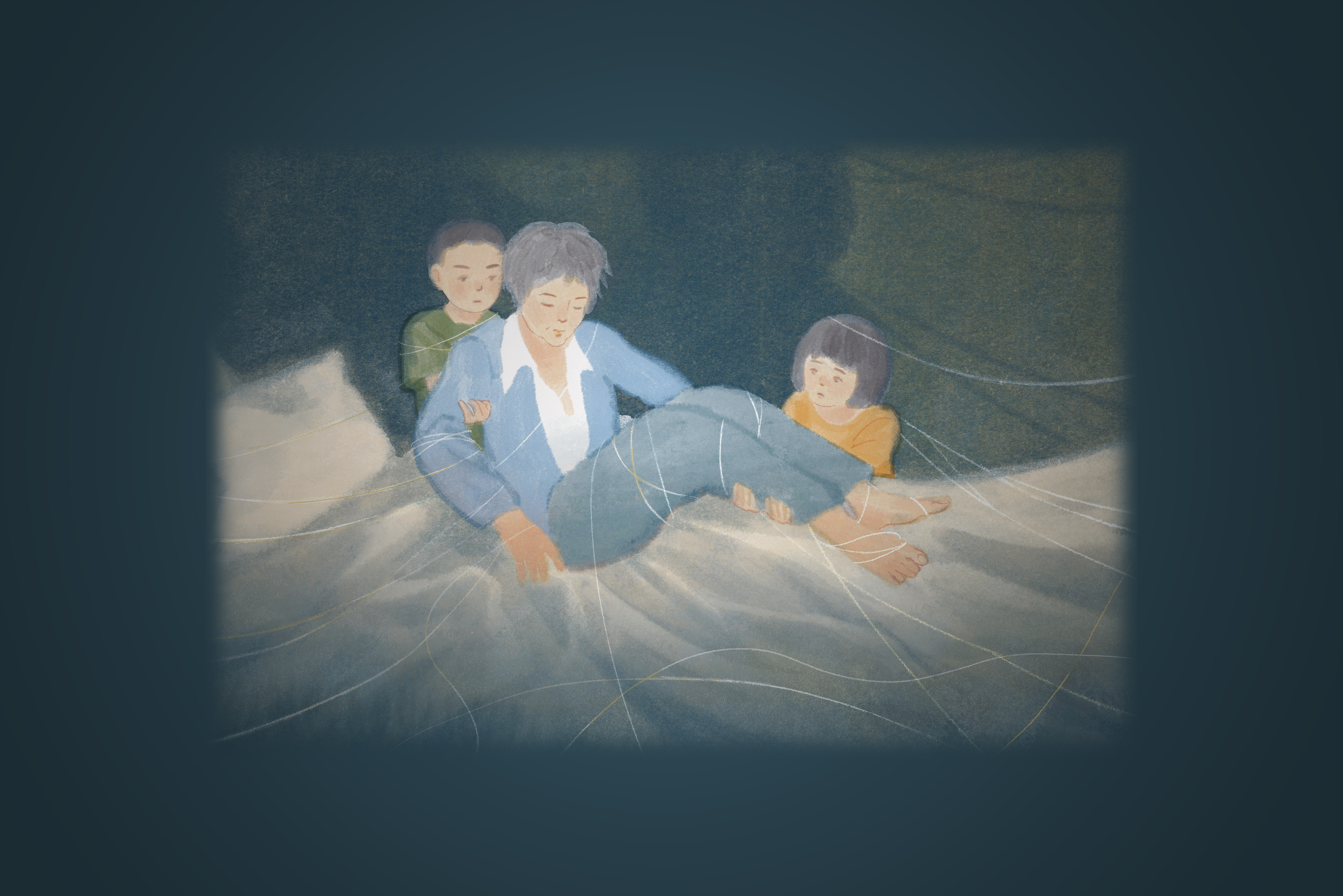

阿泰是媽媽唯一的家人,也是媽媽的照顧者,縱使他還未成年。媽媽住院時,醫院就是阿泰的家。當同學在家寫功課,阿泰將作業擺一旁,陪媽媽聽醫囑、遞水餵藥;若有空檔,阿泰連上醫院的無線網路,躲進手機遊戲的世界裡。

家扶基金會社工鄭雅文說,阿泰的媽媽患有紅斑性狼瘡,一眼幾乎失明,兩邊乳房因惡性腫瘤切除。媽媽擔心自己不久人世,不時提醒獨子:「我過不久會走,到時候,你就讓社會局安排住進機構。」

「失去媽媽」的恐懼,讓阿泰天天焦慮地咬指甲、咬衣服,將衣領咬出好幾個洞。

該是求學的年紀、人生重要的奠基階段,阿泰卻提早扛著失親的焦慮與照顧的重擔。學業,已不是人生清單裡最重要的事了。這是「年輕照顧者」的寫照。

在「願景工程」採訪的年輕照顧者中,阿泰還不是最年輕的。有的孩子年僅五歲就開始分擔家務、替行動不便的父親擦背;也有孩子從七歲開始替癱瘓的母親更換尿布。

「學業」和「照顧」輪替,構成年輕照顧者的的日與夜;倘若年輕世代逐漸滑向「照顧」的角色,偏離了學校教育,他們的未來會有怎樣的衝擊與損失?

多國積極介入,台灣無警覺還以孝道綁架

「看長遠的,年輕照顧者犧牲的是未來的人生。」家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安指出,學生為照顧中輟、延後就業,可能從此找不到理想的工作。

「澳洲政府認為這是國安問題。」郭慈安說,年輕人就業困難,影響的是國家的生產力與競爭力,且當他們無法保障自己的生活,國家還是得負起責任。

「年輕照顧者」議題已在各國浮現。有遠見的國家看見年幼的照顧身影、提出對策——澳洲教育部確立年輕照顧者的轉介流程:學校發現學生有照顧家人的事實,第一要為學生安排心理輔導、第二是為學生連結長照資源。郭慈安說,「澳洲政府發宏願,要讓年輕照顧者都能從高中畢業、不輟學。」

不只澳洲,英國、日本都做了全國性調查研究。英國諾丁漢大學推估,高達20%在學生正在承擔照顧責任;英國「照顧者信託」(Carers Trust)指出,疫情爆發後,年輕照顧者的人數還在持續增加。

為了保障18歲以下年輕照顧者的權利,英國政府派社工評估年輕照顧者的照顧能力及意願、了解他們的生涯規劃以連結資源,避免年輕照顧者為長照犧牲自己的未來。

日本政府的調查顯示,國、高中平均每個班級就有一個年輕照顧者,且當中有一成的學生,平均每天要花七小時照顧家人。厚生勞動省與文部科學省於是成立「支持年輕照顧者福利、護理、醫療和教育工作小組」,長照部門聯手教育部門,儘早發現年輕照顧者,確保他們的生涯發展不因長照受限。

以媒體跟進報導的孝行獎得主事蹟來看:七歲孫得獨力照料八旬全盲祖母;十三歲女孩一人照料病母、斷指弟、高齡祖母,少女就得一打三⋯⋯。有些得獎者為了照顧病倒親人,甚至要半工半讀,維持家庭收入。

「這對先進國家來說,是很丟臉的事。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧強調,兒少是需要被大人、政府照顧的對象,政府應該檢討:為什麼孩子得犧牲受教權、遊戲權,各種「當小孩」的本分來照顧親人?國家該做的不是「頒獎鼓勵小孩受苦」,而是思考如何介入、讓他們好好成長。陳景寧指出,「孩子遇到磨難的當下,如果有人陪伴,也許後面的人生不會這麼辛苦。」

許旭東12歲獲頒「全國孝行獎」,他是2016年最年輕的得主,照顧史從五歲開始。學齡前,許旭東就會幫患有漸凍症的爸爸擦背、遞東西,到了國小,舉凡抽痰、更換呼吸管,他都有能力做。放學後,許旭東就是媽媽最重要的幫手。

最年輕孝行獎得主——「被迫長大的小孩」

自從許旭東的爸爸臥床、不再能說話,母子倆更不敢離開病床邊,一家三口總是擠在同個臥房內。許旭東每天晚上十二點才能上床睡覺,媽媽李叔樺深感愧疚:「講真的,對孩子比較抱歉,讓他犧牲掉睡覺時間,跟一般小孩不一樣。」

「我完全沒叫他要孝順。」李叔樺多次強調,孝順是很沈重的包袱,她擔心孩子自我要求,犧牲了求學與玩樂的時間,總以父母親的需求為重。

李叔樺已經扛下大部分的照顧工作,也盡量利用喘息服務,帶許旭東出門;她還是認為,許旭東是「被迫長大的小孩」。

孝行獎一次性的獎金,對弱勢家庭來說,不無小補。但是,李叔樺更期待政府提供定期的關懷訪視、陪伴孩子,或者核發獎學金鼓勵年輕照顧者,讓他們不必擔心家庭經濟,得以安心就學。

台灣視長照為義務,澳洲則視為勞務

伯拉罕共生照顧勞動合作社創辦人林依瑩,曾擔任「全國孝行獎」多屆評審。她指出,往年得到孝行獎的年輕照顧者,多來自單親、隔代教養家庭,因缺乏經濟支援與照顧人力,不得不一面照顧家人、一面半工半讀。

「床前孝子很苦。」林依瑩好幾次建議政府重新定義「孝行獎」、推廣「新孝道」——聰明運用照顧資源、合力照顧,避免任何人因長照放棄自我實現,「孝行獎應該鼓勵家庭召開照顧協議,共同分工,而不是讓孝子走向『照顧殺人』」。

2022年,「全國孝行獎」才終於在評審的建議下,首次表揚「善用長照資源」、「與家人同心協力」的照顧者。

為鼓勵年輕照顧者繼續升學,澳洲政府每一年提供1,000個名額的獎助學金,以3,000澳幣(約新台幣62,640元)獎助25歲以下的年輕照顧者。此外,澳洲教育部指示學校找出年輕照顧者,以轉介輔導老師、連結長照家庭需要的社會福利。

面對年輕照顧者的議題,澳洲政府思考的是,如何減輕長照對孩子的衝擊與損失。

澳洲照顧者組織聯盟(Carers Australia)也針對年輕照顧者提出一系列扶助措施,例如:可匿名參加的線上支持團體,及一對一的線上諮詢,讓年輕人更願意敞開心房。

有時照顧者要與醫療人員溝通,甚至要處理醫療糾紛。郭慈安說,「這麼年輕的小孩要跟醫院這樣龐大的體系說『你誤診了』,他根本沒有力量,不知道怎麼去說。」

澳洲照顧者組織聯盟會為年輕照顧者安排「獨立倡導員」,陪伴孩子去醫院之外,也協助辦理銀行信託,確保獎學金或財產不被家人另作他用、保障年輕照顧者的權益。

提升學校敏感度,找出年輕照顧者

學校是覺察年輕照顧者的第一道防線。日本埼玉縣入間市去年推出《入間市兒少家庭照顧者支援條例》(入間市ヤングケアラー支援条例),要求市府、學校及社區鄰里儘早找出潛在年輕照顧者,以連結教育資源、派遣家事幫手。

根據《每日新聞》報導,條例上路七個月,就發掘47件案例,且半數來自校方通報。學校也是改善年輕照顧者處境的關鍵。

但是,台灣的老師還沒警覺到年輕照顧者的嚴重性,陳景寧說,「老師把照顧視為家人間的關愛,不會聯想到孩子的權利受到損害、不會覺得這很危急。」

年幼的孩子也不知道自己有權求助、要向誰求助,例如國小五年級的阿泰。阿泰看見相依為命的母親病苦衰弱,感受到長照的壓力,但他沒有語彙、知識能描述及求助,只任由自己焦慮到咬破衣領。

至於青春期的孩子,面對壓力可能選擇逃避——拒學、逃家,或沈迷在電玩遊戲裡。

黃恩惠(化名)15歲那年,父親中風失能,幾年後,同住的外婆得了癌症、外公接著失智,陸續倒下。「看到家裡這麼混亂,一個是不要添亂,自己成長,再來就是忍耐。」今年33歲的黃恩惠回想,那時她不曾向學校老師及同學求助,只是獨自隱忍悲傷。

黃恩惠的母親承擔起大部分的照顧工作,但黃恩惠只要在家,就不敢閒著,必須幫忙照看家人、遞茶水、倒尿壺。「青少年是正愛玩的年紀,怎麼受得了不去玩?」大人眼中安靜乖巧的黃恩惠,拚命忍耐,終究遇到極限。

青春期時,黃恩惠逃避回家,「好險我沒有逃去令人擔心的場所。」當時她不想回家就逃到天主堂,接著逃去外縣市念大學,久久不願回家。

14歲的小嵐(化名)照顧癱瘓媽媽已經七年。自從爸爸與媽媽分居,小嵐與哥哥成為媽媽的主要照顧者。7、8歲的兄妹協力替媽媽換尿布,一人扶腳、一人扶手,才有辦法幫媽媽移位。

小嵐說,學校老師多少會關心:「媽媽近來好嗎?」卻沒問過她需要什麼幫忙。

家總:教育部應提出年輕照顧者轉介指引

國中會考即將來臨,小嵐沒有在學校總複習,而是在人來人往、吵雜的醫院裡。她把歷史、英文參考書放在腿上寫,在病床邊做考前衝刺,一面注意媽媽的尿袋,以隨時替換。

「會考快到了,我不想請假,而且我本來想拿全勤獎,就敗在那三天。」小嵐咕噥說,媽媽高燒不退又請不到看護,不能沒人照顧,她只好請假。

陳景寧認為,為了維護學生的受教權,教育部必須與衛福部長期照顧司對話,擬定在學年輕照顧者的轉介流程,支持學生安心就學。

尤其國中生小嵐還在義務教育階段,教育部、學校應當為小嵐連結照顧媽媽的人力,而不是讓小嵐陷入「媽媽無人照顧,只好請假陪病」的處境。

小嵐與記者談到照顧媽媽的過程,總是輕描淡寫地說:「這還好」、「習慣了呀!」在記者面前,小嵐使勁推著坐輪椅的媽媽,即使轉彎也不將速度放緩。14歲的青春期少女,想向外證明自己做得到。

根據家扶基金會社工的觀察,年輕照顧者從小習慣照顧親人,總認為家庭照顧的細節微不足道。家扶社工處主任蔡雯瑾說,青春期的孩子並不想被另眼相待,「孩子需要很強的安全感,才願意讓人知道家裡的狀況。」

家庭照顧者關懷總會建議,教育部應列舉年輕照顧者的特徵,以提高教師的敏感度,否則資源難以進到孩子家中;當老師得知學生來自長照家庭時,應主動關心:從學生的睡眠品質、三餐是否正常,以及課堂參與情形,追問出學生的家庭照顧壓力,儘早連結服務。

讓年輕照顧者有所選擇,不與家庭同垮

小嵐的身材與媽媽相當,她將媽媽由輪椅挪到床上時,曾因為力氣不夠、重心不穩,與媽媽一起跌倒在床。媽媽完全無法控制身體,全身重壓在小嵐身上。小嵐掙扎了十分鐘,才汗流浹背地脫身。

照顧過程會發生各式各樣的突發狀況。小嵐的媽媽說,通常是遇到意外的當下,再想辦法解決,「這是居服員沒辦法事先教的。」母女一起跌倒、沒有傷及大礙時,媽媽還可以告訴小嵐如何使力、如何借助小凳子將媽媽搬上床。

但若媽媽昏迷了,又沒有大人在身旁,小嵐知道該怎麼辦嗎?

郭慈安表示,「照顧者不是照顧身體而已。」當被照顧者的身心出現異狀,照顧者必須做出緊急處置,確保親人的生命安全、向適當的人或單位求助。

小嵐就曾告訴媽媽,未來若要到外縣市求學,要接媽媽過去、一同外宿。常見父母帶著孩子上班,小嵐卻是相反,要帶著母親上學。她沒辦法放下照顧者的身份。

「重點在於,孩子有沒有充足的資訊和選擇權。」陳景寧說,媽媽的照顧安排,是非常重大的決定,孩子需要人陪伴,做出不後悔的決定。這是家庭照顧者支持據點的工作。

陳景寧表示,全國119個家照據點、300多位家照社工,提供照顧者心理支持和諮詢服務。但是,家照社工很難觸及隱藏在學校的年輕照顧者,「我們必須把know-how植入教育系統,讓老師能做到初步的關心,可以跟家照社工共同工作。」

小嵐、哥哥和媽媽相依為命。媽媽每周要花一個小時,緩慢地駕駛電動車回到娘家;小嵐和哥哥總是騎腳踏車黏在媽媽身旁,三個人一路上都在聊天。小嵐的媽媽常想:「如果沒有我,後面的路,他們會不會不知道方向?」

她告訴兩個孩子:「我不知道自己能陪你們多久,要找到自己的生活方式,那是最好的。」