獨自照顧失能、失智母親多年之後,四十七歲的阿凱(化名)最渴求的是「讓我好好睡一覺」。他的方法是算準時間,帶母親趕上最後一班台北捷運,從景美住家到萬芳醫院急診。醫護已熟悉母親的失智躁動、尖叫等各種症狀,會安撫、開藥或幫她打一針,鎮靜入睡。

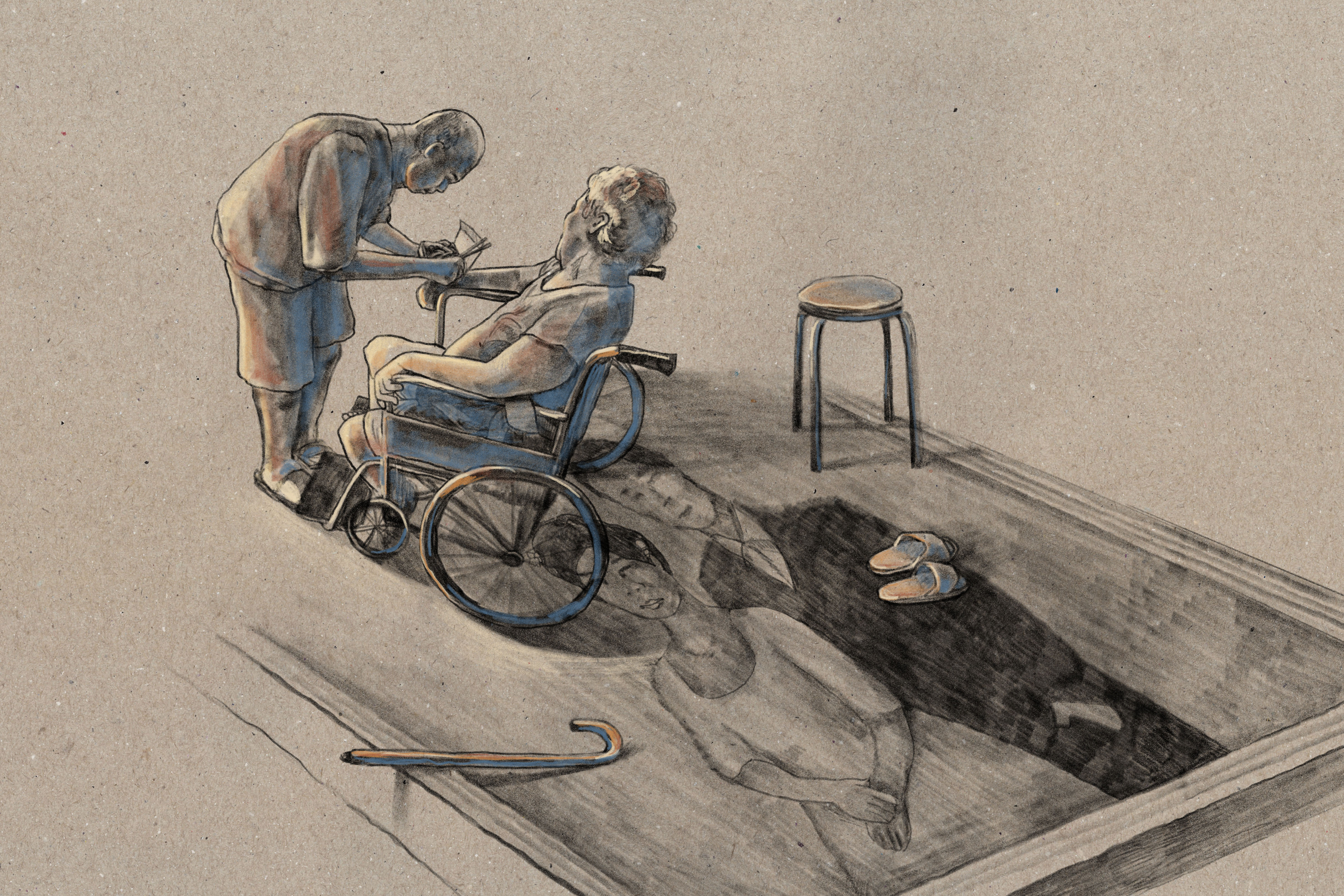

阿凱接著將母親特製的輪椅拉開,「我可以在急診室躺平,睡久一點」。這是他非常珍惜的幾個小時,就算無法入睡,只是靜坐數息,都好。

對於成為照顧者,阿凱早有覺悟。既是家中獨子,兩老就是他的責任,無可推托。父親過世後,母親也跌倒臥床,那時她才六十出頭,對長照資格來說不夠老。雖有國立大學碩士學位,阿凱原本準備的高考,也就擱下了。

阿凱說,即使找到可以收容身障者的機構,也只是讓人躺著,「復健只是放個熱敷墊,也不訓練她再站起來」。他覺得母親不到七十就躺著等死,太可憐了。所以他嚴格帶她訓練、運動,「連颱風天也要在大樓裡爬樓梯,半年後她就會走路了」。阿凱是講求「方法論」的照顧者。

只是,失智、帕金森氏症接連來,併發精神症狀,母親是社工口中的「困難照顧者」。滿六十五歲了,能送長照的「家庭托顧」(如同家庭托嬰),「九點送去,十點電話就來了,說我媽跟另一個阿伯打架。」阿凱知道政府長照能提供什麼服務,家托不收,改送日照(團體式日間照顧)。母親頻尿,一天得上十多次廁所,照服員得跟著她去,其他的老人家就會成為另位照服員的負擔,常常被白眼。所以「又被退貨了」。

阿凱只得自己來。廿四小時必須廿三小時都隨侍在側,有次他出去買便當回來,母親已跌在地上,滿頭是血。阿凱把家具重新安排,改造成無障礙。

自己顧,不是照顧者的必然選擇,卻是阿凱的不得不。沒有夠近的親友能替手,也沒有太多金錢請外勞或送機構。他通常是下午兩點才吃到那天的第一餐,晚上才吃午餐,一切以母親的各樣需求為優先。至於不同性別、看到母親私密處,那都是小事了。尊嚴已是最後的問題。

「她看不到我,就會叫。我要出去買食物,要等她睡著;但她白天睡了,晚上又睡不著。我已經好幾年每天睡不到四小時。」阿凱是個自我要求很高的照顧者,他想體會母親不想包尿布的心情,於是也包著試驗:「真的,包著尿布,我就尿不出來。」

壓力是一點點累積的,可能小事就會觸發。下雨天推母親出去,母親在輪椅上撐傘卻怎麼喬都拿不好,淋了一身溼。阿凱說,他忍不住在街頭就「火氣上來」。他沒有明說是什麼意思。阿凱說:「路上行人罵我虐待老人。我說,那你來顧。路人就說,那是你媽耶,自己不顧,要別人顧嗎?」

有次照服員看到母親身上的瘀青,立馬通報家庭暴力防治中心。阿凱成了家暴的施暴者,他接到社工電話時非常挫折:「那你告訴我,你會怎麼做?我該怎麼做?」

阿凱用手機錄下媽媽的尖叫與辱罵,放給來訪的家防社工聽;一旁坐著的媽媽竟然開口和手機裡她自己的聲音對罵。阿凱回憶:「社工忍不住笑出來!荒謬吧? 」

他常常想到「解脫」二字,因為看不到照顧的盡頭;他想的不是殺了媽媽,而是「她的藥,我全部吞一吞」。他想的是他走了,政府應該會接手老母吧。每當媒體報導「照顧殺人」案,他總是想,「很可能有一天就是我上報了」。

照顧歷程是許許多多小事的堆疊,媽媽的生命是每日靠著阿凱用廿四小時看顧換來的。他堅持紙尿布一髒就換,「因為她很容易泌尿道感染」,這是失能老人最後的共通宿命。失智也讓老人漸漸吞嚥困難,他就把食物打成泥,加上「快凝寶」調成稠狀,母親就好吞嚥了。不過,他說,吃了東西,精神就好,就有力氣鬧了。

為了找出母親常常昏倒的病因,他仔細錄下她昏倒後的反應、量血壓做紀錄,從北醫、萬芳、北榮,找不答案,「兩年內每個月都跑急診」,直到台大邱銘章醫師找到原因:長期坐臥、循環不佳,只要見她冒冷汗,就讓她躺平。這過程說來平淡,卻是折磨人。

說到媽媽人生的最後階段,阿凱感嘆,人活成這樣,真的很辛苦,媽媽出現孿縮現象,身體常會緊緊捲在一起;指甲和肉也分離了,仍是摳到破皮,「一年才結痂」。他對各種照顧細節,都記得非常清楚。

他用mp3錄下媽媽愛看的豬哥亮節目的聲音,放在她枕邊讓她聽。媽媽臥床這麼多年,唯一的褥瘡是長在耳朵旁的枕骨上,因為她的帕金森進程讓她不停地搖頭晃腦,即使就醫,也無法解決,耳朵摩擦爛到見骨,醫師用了人工皮,也只能治標。

後來媽媽不太進食了,進醫院插了鼻胃管。主治醫師是不贊成失智病人插鼻胃管的,阿凱說,「我也不想」,但是媽媽已經一個月不吃了。朋友問他:「有沒有想過,媽媽不進食,是身體在告訴你生命到盡頭,該讓她走了?如果是你躺在這裡,你會想插管嗎?」

但阿凱說,母親還很有精神啊,「還沒有虛弱到要死的地步,應該還不到時候」,咬牙讓醫院插管了。這一插,就是兩年,直到她走的那天。

去年五月一日,發現母親在睡夢中走了,阿凱呆呆看著終於不再躁動的母親好一會兒。然後對她說:「安心走吧,你要乖一點啊。」然後,他撥了一一九。

打從開始照顧母親,他就有心裡準備,「這路大概要走十年」。不過,他八年就「畢業」了。但這八年正是同儕職涯起飛、結婚生子的黃金時期,不少同學也已「五子登科」了(妻子、兒子、銀子、房子、車子),問他會不會遺憾,阿凱給的答案是:常上電視的專家鄧惠文講得很有道理:「不要去想你在照顧父母的時候失去什麼;而是想你得到了什麼。這樣你就會放下了。」

那麼,八年來他得到什麼呢?他說,分辨人心吧,知道那些人你有難時會伸手,有些人就放生吧,血緣不算什麼,「也或許成為更能幫助別人的人」,聽來似乎是為這八年「找出點什麼意義」的心靈雞湯。

媽媽走了也一年了他常常看手機裡他幫媽媽拍的影片。八年裡只有母子相對,他常常拍,有好的時候,也有「歡」的時候。現在他想依年份慢慢整理。

回首八年照顧抗戰,兵疲將亡,這結局早已預知。阿凱說,所有的照顧決定,包括請外勞、送機構或自己顧,到最後要不要插鼻胃管,對他來說,都是「沒有選擇」之下的決定,「我已經盡力了」,「那些出書說如何照顧父母的名人,其實都有外勞幫忙啊。」

提醒您:若您或身邊的人有心理困擾,可以撥打1925(依舊愛我)安心專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線、1966長照專線